ハラスメント防止セミナー(11月開催)のご案内

≪参加無料≫ ≪完全予約制≫

事例から学ぶ!しない!させない!見逃さない!

職場のハラスメント

~予防のために正しい理解を~

*誰もが加害者にも被害者にもなる可能性がある「ハラスメント」について、事例を交えながら今一度正しく理解しましょう。

*「しない・させない・見逃さない」職場づくりのポイントを学びましょう。

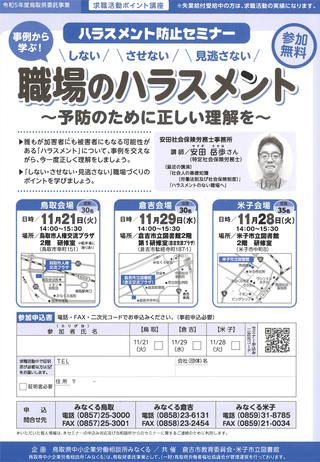

【講師】安田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士/安田 岳歩(やすだ たかほ) さん

【日時】

★鳥取会場 令和5年11月21日(火)14:00~15:30 ⇒ 終了しました

参加者 47名

★倉吉会場 令和5年11月29日(水)14:00~15:30 ⇒ 終了しました

参加者 23名

★米子会場 令和5年11月28日(火)14:00~15:30 ⇒ 終了しました

参加者 41名

【会場】

★鳥取会場 鳥取市人権交流プラザ 2階研修室(3階大ホールに変更しました。)

(鳥取市幸町151)※駐車場の台数に限りがあります

★倉吉会場 倉吉市立図書館 2階第1研修室

(倉吉市駄経寺町187-1)

★米子会場 米子市立図書館2階 研修室

(米子市中町8)

【参加申込方法】完全予約制(事前申込みが必要です)

下記のいずれかでお申込み下さい。![]() 電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

電話 お近くのみなくるまでご連絡下さい。

-

みなくる鳥取 TEL 0120-451-783

-

みなくる倉吉 TEL 0120-662-390

-

みなくる米子 TEL 0120-662-396

![]() QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

QRコード 下記の申込フォームをご利用ください。

|

|

令和5年11月 |

![]() パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。

パソコン・スマホ 下記の申込フォームをご利用ください。

![]() FAX ハラスメント防止セミナー申込書(令和5年11月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

FAX ハラスメント防止セミナー申込書(令和5年11月開催)にご記入頂きお近くのみなくるまでお送り下さい。

- みなくる鳥取 FAX 0857-25-3001

-

みなくる倉吉 FAX 0858-23-2454

-

みなくる米子 FAX 0859-21-0034

令和5年度の労働セミナー(全4回)の情報は以下のチラシをご覧ください。

(開催時期 7月・9月・10月・11月)

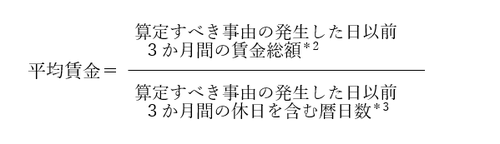

(*2)賃金総額から除外するもの

(*2)賃金総額から除外するもの