Q 社員から介護の為に退職の相談をされた場合、会社としては勤務を継続してほしいのですが、制度や判断基準などの両立支援についてよく分かりません。面談などもどのように進めればいいでしょうか。

A 事業主は、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知を図るとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行わなければなりません。また、就業規則の整備も合わせてしておく必要があります。

面談では、申出をした労働者のおかれている状況を丁寧に聞き取り、どの制度を利用すれば退職を避けることができるのかを相談しましょう。

【 事業主側 】の義務とポイント

・事業主は介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、以下の①~④いずれかの措置を講じなければならない義務があります。

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 相談窓口の設置

- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

~周知することがポイント~

介護休業及び介護両立支援制度等を取得しやすい環境整備の措置として、

相談窓口や相談対応者を設置した場合も従業員へ周知しなければいけません。

~具体的な面談のポイント

・従業員から個別に家族の介護が必要だと相談や申し出があった場合、面談などを通じて利用できる制度を知らせることを義務化することとなっています。

周知事項と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を、個別に行わなければなりません。その際、取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

・会社の管理者や面談担当者は、研修を受講するなどの準備をしておくことで円滑に面談に対応できます。

☆相談面談での両立課題の共有

☆両立支援制度の説明、社内外の手続き等について必要書類の説明や、介護が必要となった場合に相談できる地域の窓口の周知(地域包括支援センターの案内) など

☆働き方の調整について

☆職場内の協力、理解の譲成

☆上司や人事による継続的な心身の状態の確認

☆社内の協力的なネットワークづくり

参照 育児・介護休業法改正ポイントのご案内

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

・介護に直面していない段階の従業員の場合でも、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業および介護両立支援制度等に関する情報提供や、相談や申し出時に利用できる制度を従業員に知らせなければならないとされています。

※ 40歳になって介護保険に加入する際に、全従業員に介護休業などの支援制度を書面で知らせることを企業に義務付ける。とされています。

~2025(令和7)年度より施行「介護休業制度などの個別周知及び意向確認」の義務化より ~

【 労働者側 】の理解とポイント

介護休業とは、要介護状態になった家族を介護するため、労働者が利用できる休業制度

です。要介護状態とは、育児・介護休業法では、「負傷や疾病をはじめ、身体や精神上の障害で2週間以上の期間におよぶ常時介護が必要な状態」と定めています。

「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことで、まだ要介護認定を受けていない段階でも、

介護休業の対象となります。この常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められています。

介護休業の判断基準とは、常時介護を必要とする状態に関する判断の基準があります。

※介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、常時介護する状態については基準に従って判断されることになります。

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

(2)状態①~⑫のうち、2が2つ以上又は3が1つ上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

|

|

項目 状態

|

1

|

2

|

3

|

|

①

|

座位保持(10分間一人で座っていることが出来る)

|

自分で可

|

支えてもらえばできる

|

できない

|

|

②

|

歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)

|

つかまらないで

できる

|

何かにつかまればできる

|

できない

|

|

③

|

移乗(ベットと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り降りの動作

|

自分で可

|

一部介助、見守り等が必要

|

全面介助が必要

|

|

④

|

水分・食事摂取

|

自分で可

|

一部介助、見守り等が必要

|

全面介助が必要

|

|

⑤

|

排泄

|

自分で可

|

一部介助、見守り等が必要

|

全面介助が必要

|

|

⑥

|

衣類の着脱

|

自分で可

|

一部介助、見守り等が必要

|

全面介助が必要

|

|

⑦

|

意思の伝達

|

できる

|

ときどきできない

|

できない

|

|

⑧

|

外出すると戻れない

|

ない

|

ときどきある

|

ほとんど毎回ある

|

|

⑨

|

物を壊したり衣類を破くことがある

|

ない

|

ときどきある

|

ほとんど毎回ある

|

|

⑩

|

周囲の者が何等かの対応を取らなければならないほどの物忘れがある

|

ない

|

ときどきある

|

ほとんど毎回ある

|

|

⑪

|

薬の内服

|

自分で可

|

一部介助、見守り等が必要

|

全面介助が必要

|

|

⑫

|

日常の意思決定

|

できる

|

本人に関する重要な意思決定はできない

|

|

参照 育児介護休業法のあらまし(厚生労働省)

会社は、介護休業の申出を受けた場合、労働者に申出に係る対象家族が要介護状態にあることを証明する書類の提出を求めることができるとされています。

証明書類は「医師の診断書」等に限定されておらず、提出可能な書類でよいとされています。

ポイント!

ポイント!

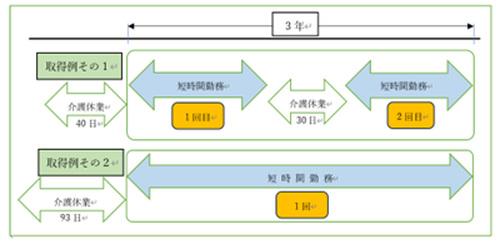

介護休業における「93日」は、自力で家族を介護するためだけの期間ではありません。介護は93日では足りず、年数のかかる場合が多いものです。仕事と介護を両立する為、今後の長期的な介護に関する方針を決めるまでの間、当面、家族による介護がやむを得ない期間について、緊急的対応措置として、休業ができるようにすることが必要であるという観点から創設されています。 労働者が家族の介護をひとりで抱えずに、職場、福祉、地域の活用などを含め、必要な支援チームで乗り越えるための方法を検討・準備する期間と考え「介護休業」を有効活用していきましょう。

![]() ポイント

ポイント