退職後も継続してもらえる傷病手当金

Q 1週間前にがんの診断を受け、近々手術を予定しています。いまは有給休暇をとって会社を休んでいますが、手術後には抗がん剤治療が始まることもあり、有休をすべて使い切ったら退職しようと考えています。退職後、傷病手当金をもらえると聞きましたが本当でしょうか?

A 傷病手当金とは、健康保険の被保険者が私傷病で療養中の働くことができない日について協会けんぽ(又は健康保険組合)から支給されるお金で、生活保障を目的としているため勤務先から給与が払われている間は支給されません。

在職中であれば入社後たった1日でも、傷病手当金の支給を受けることができます。しかし、退職後も継続して給付を受けるためには退職日までに少なくとも1年間は被保険者であることが必要です。

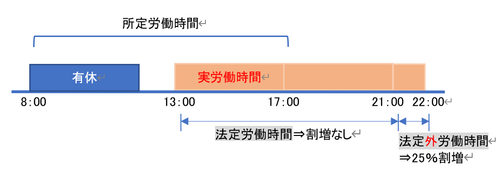

また、受給するためには、連続3日間の待期期間が必要です。この連続3日の待期期間は無給であることを要しません。たとえ年次有給休暇を取得していても完成するので、有給休暇を1週間前からとっていれば待期期間は完成しています。その後、有休を使い切って退職した場合は、退職日の翌日以降最長1年6ヶ月間支給されることになります。ただし、退職日に出勤してしまうと、退職後の給付を受けることが出来なくなるので注意してください。

退職後は手続きができなくなるので、退職日の前日までに申請手続きを済ませておき、会社から給与が支払われなくなった日以降直ちに給付を受けることができるようスタンバイしておきましょう。

余談ですが、退職後引き続き受給されている方が任意継続被保険者になっても給付はされますが、任意継続被保険者の方には傷病手当金は支給されないのでお間違えないようにしてください。

![]() 参考

参考

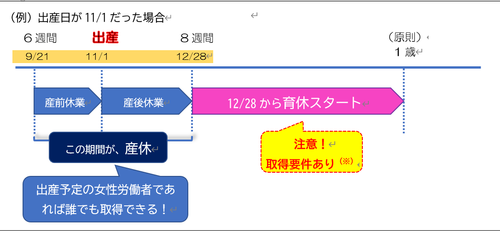

2022年1月から、受給期間が通算で1年6か月まで出るようになります。

現行では、受給開始から1年6か月までとなっていましたが、これからは通算なので、療養と仕事を両立しながら職業生活を送ることも可能になります。