高齢者の雇用における配慮やポイント

Q 人手不足があり、今後は高齢者も積極的に雇用していきたいと思っているが、どういうことに気を付けたらよいでしょうか。

A 法改正により、70歳までの就業を確保することが企業に求められています。働く意欲のある高齢者が活躍できるよう、健康状態への配慮や勤務形態等の整備を進めて、安全で健康な職場づくりに取り組んでいきましょう。また、社会保障制度や助成金などを上手に組み合わせて活用していくこともポイントです。

少子高齢化時代になり、高年齢の労働者が今後ますます増えていきます。企業も人手不足解消のため、働く意欲および能力ある高齢者に積極的に働いていただくことが必要です。そのためにも、高齢者が安心して働き続けられる就業環境を今から整えておくことが大切で、企業としては以下の点に注意や配慮をしましょう。

(1)健康状態への配慮

シニア層は、健康上の問題が起きやすくなります。筋力や体力の衰えから、ちょっとした段差に躓いたり転倒したり、腰痛が悪化したりする恐れがあります。また小さな文字が見えにくかったり、暗い階段や通路などで物が見えにくかったりといった視機能の衰えや、記憶力や判断力の衰えなども出てきます。労働災害防止の観点からも、ヒヤリハットや安全パトロールを行い、安全な職場づくりを積極的に行いましょう。

例)

・身体の負担軽減を考えて、短時間や隔日勤務等の働き方が選択できるようにする

・大きくて見やすい表示にしたり、危険を知らせる警告音を設置する

・床面は滑りにくく、凹凸をできるだけ排除する

・日頃から腰痛防止体操を取り入れ、予防に取り組む

・慣れや過去の経験、思い込みで作業しないよう、注意喚起を促す 等

また、健康状態の変化に、本人や企業側が早く気づくことができるよう、毎朝の朝礼で体調面の自己チェックをするなど、健康面の自己申告がしやすいよう工夫しましょう。

(2)知識や経験などを活用できる仕事へ配置する配慮

長年培ってきた知識や経験が、仕事で活かせないとモチベーションが下がってしまいます。その人の得意分野や資格が活かせるような仕事に配置しましょう。また、役職名などを工夫するのもよいでしょう。

例)

・教育係を担う場合「シニアアドバイザー」

・技術やノウハウの伝承を担う場合「マイスター」 等

(3)所得を工夫

一般的に、定年後の賃金は、ピーク時の5~8割になると言われています。高齢者の生活の安定にも配慮した計画的かつ段階的な制度となるよう工夫しましょう。

例)

・段階的に給与額を下げていく制度の導入

(定年後1年目は80%、2年目は75%、3年目は65% 等)

・月給制ではなく、時給換算する制度の導入

・賞与などの一時金を工夫

・社会保障制度(※)の活用による急激な所得低下の抑制 等

(※)社会保障制度

老後の生活設計を手助けしてくれる社会保障制度には、厚生年金保険の在職老齢年金、雇用保険の高年齢雇用継続給付があります。

また、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業に対しての助成金制度もあります。

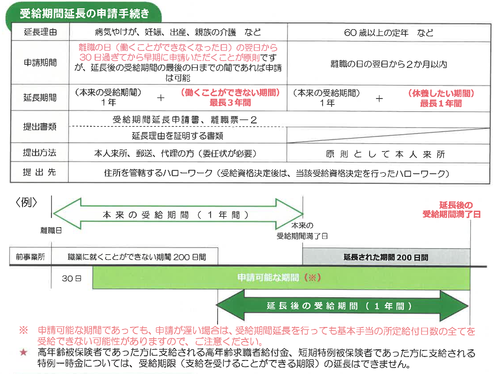

高年齢雇用継続給付

雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、65歳以降も引き続き雇用された場合又は再就職をした場合に、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となったときに、支給対象月の賃金額の最高15%相当額が支給されます。

在職老齢年金

老齢期の年金が受け取れる年齢となった厚生年金保険の被保険者は、年金と給与が同時に受け取ることができます。ただし、年金と給与の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部又は一部が支給停止され、これを在職老齢年金といいます。令和5年4月からの60歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額は48万円です。

在職老齢年金を受けている人が、高年齢雇用継続給付を受けている間は、原則として標準報酬月額の6%相当額の年金が支給停止されます。

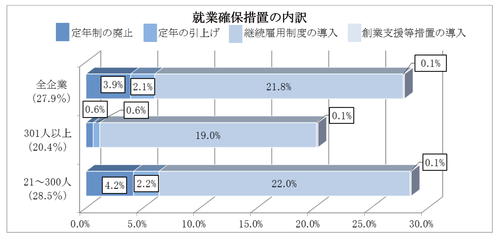

65歳超雇用推進助成金(令和5年度)

65歳以上への定年引上げ等や高齢者の雇用管理制度の整備等、高齢者の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して支払う助成金です。詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へお問合せください。

出典:厚生労働省

出典:厚生労働省